Орловская власть оказалась несмелой для того, чтобы ликвидировать «провалы государства»

Круглый стол «Развитие социального предпринимательства в Центральном федеральном округе» прошёл в обладминистрации. Предприниматели обсудили динамику, перспективы развития социального предпринимательства и неоднозначность его понимания федеральными законодателями. Жаркая дискуссия оставила незамеченным подписание договора о сотрудничестве между нижегородскими и орловскими социальными предпринимателями – да, такие есть и у нас!

Социальное предпринимательство (далее – СП) – это коммерческая работа, направленная на решение острых социальных, культурных и экологических проблем, которые мешают нам жить более качественно. А социальные предприниматели, хоть и бизнесмены, но, в основной своей массе – неравнодушные люди. По определению одного из участников круглого стола, ими «движет либо любовь, либо боль». Вот это отличие СП от других видов бизнеса и требует создания отдельной законодательной базы, которой в нашей стране до сих пор нет. Правительство пока к этому не готово, но уже придумало, как регулировать такую деятельность, – в форме поправок в Закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Теперь появился термин «социальное предприятие». Уже достижение.

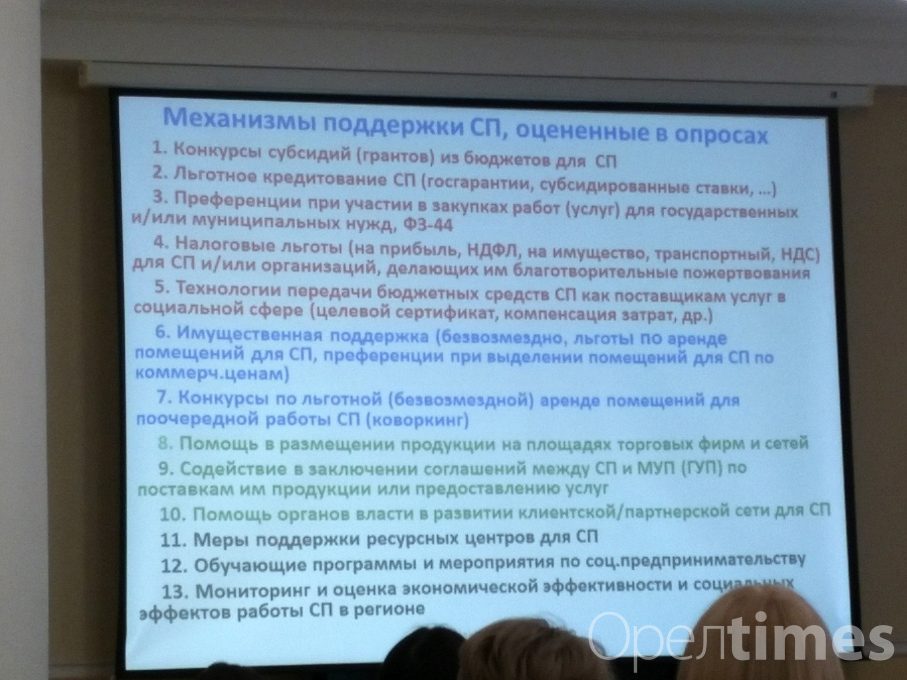

Интересен не столько факт внимания к СП со стороны власти, сколько причины, подтолкнувшие её к таким действиям. Это явно не экономическая выгода – социальные предприятия вносят во внутренний валовый продукт страны ничтожные 0,36%, то есть никто и не заметит, если они исчезнут вовсе. Но одно дело – проценты и рубли, а другое – снятие общественной напряжённости. Её хватает, поскольку, во-первых, существует такое понятие, как провалы рынка, то есть рынок сам по себе не решает некоторые вопросы, а социальные – как правило. А во-вторых, есть провалы государства, которое не справляется со многими социальными проблемами. Именно СП в таких случаях и берёт решение вопросов на себя. И государство, судя по всему, дозрело до того, что надо бы облегчить тем, кем «движет боль», их деятельность. Впрочем, и при отсутствии закрепленного законодательного понятия «социальное предприятие» есть механизмы поддержки такого рода предпринимательства. Другое дело, как ими пользуются в регионах.

К примеру, власти Ханты-Мансийска сформулировали для себя социальное предпринимательство как бизнес социальной сферы, костромская власть определила социальное предпринимательство не через сферы деятельности, а более конкретно, зафиксировав в местном законе определённые виды предпринимательской деятельности.

– Всё зависит от смелости руководителей, всё-таки человеческий фактор лежит в основе того, как к этой теме относятся на местах, – убеждена представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина.

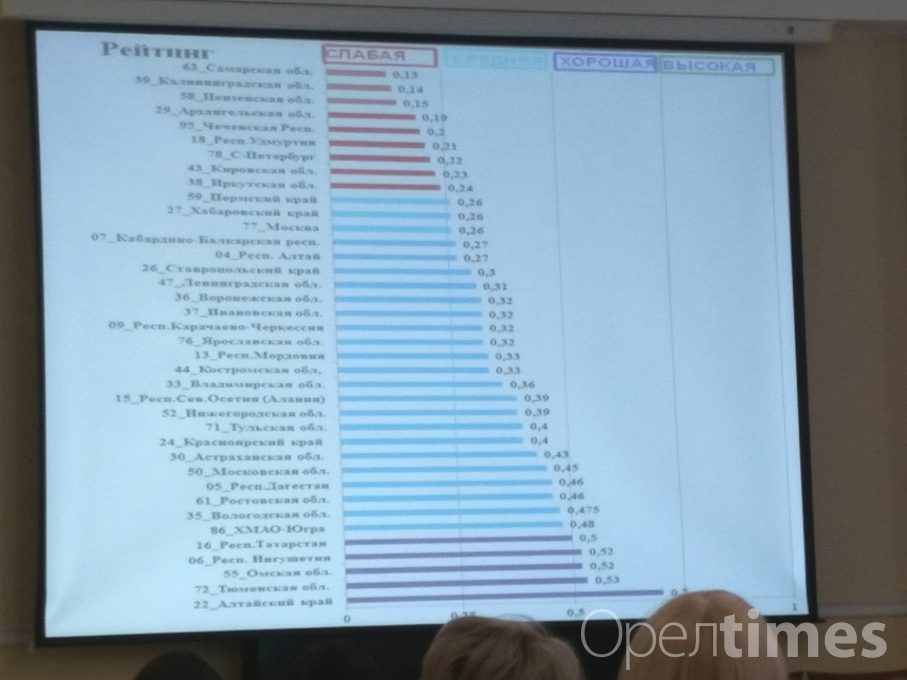

Исследователи фонда оценили 38 регионов (Орловскую область даже не рассматривали) по трём критериям: наличие механизма и информированность о социальном предпринимательстве, оценка качества работы, значимость для развития СП в будущем. В результате «отличников» не нашлось – ни один из исследованных регионов не попал в категорию «высокая развитость механизмов поддержки СП. Хорошо показали себя пять областей. В лидерах – Алтайский край, Тюменская и Омская области. Аутсайдеры – Самарская, Калининградская и Пензенская области.

А в 47 регионах, в число которых входит и Орловщина, можно сказать, не занимаются социальным предпринимательством. Формальная причина – отсутствие определения, что это такое, в федеральном законодательстве. Однако плохому танцору всегда что-то мешает. В Ханты-Мансийском автономном округе и Костромской области, к примеру, просто приняли свои местные законы о СП. И есть результат! Наши же областные власти пока не проявляют абсолютно никакой заинтересованности проблемой. В Аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Орловской области корреспонденту ОрелТаймс ответили, что не владеют информацией о попытках внесения местных поправок о СП в федеральное законодательство.

Впрочем, даже формальный повод не заниматься развитием социального предпринимательства теперь уходит в прошлое. Поправки в федеральный закон уже предложены, определение «нового» вида бизнеса не сегодня-завтра появится. Но многие вопросы остались открытыми. Например, нужно ли вводить понятие «социального предпринимателя»? На этом настаивал, к примеру, доктор социологических наук, кандидат технических наук, эксперт фонда «Наше будущее» Владимир Якимец: «Его введение очень значимо с точки зрения соблюдения трудового законодательства по отношению к самим предпринимателям». А главный вопрос – как будет реализовываться закон с поправками? Написать на бумаге можно многое, но именно от власти на местах зависит, как это будет реализовано в жизни.

В Орловской области СП в чистом виде практически не распространено, но можно говорить об отдельных предприятиях социальной направленности, однако по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, Евгения Лыкина, и им недостаёт поддержки.

– Лицам, занимающимся социальным предпринимательством, зачастую не позволяют развивать свою деятельность аналогичные барьеры, с которыми сталкивается большая часть субъектов предпринимательской деятельности, например, отсутствие доступных кредитных ресурсов, высокая финансовая нагрузка и другие. – Рассказал Евгений Лыкин о положении орловских социальных предпринимателей. И здесь опять-таки надежда только на принятие поправок в федеральное законодательство. Но и тут не всё так просто. По словам Лыкина, для Орловщины важно не столько правовое регулирование, сколько правоприменение, то, насколько реальными на практике окажутся прописанные в законе меры поддержки и смогут ли они создать благоприятные условия для развития региона.

Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.