Чем орловцы могут привлечь удачу и изгнать злость и зависть

Есть вещи, как говорят, на века. Сколько бы столетий не прошло, а они всегда будут иметь ценность, возможно, не денежную, но точно – историческую, духовную, семейную. Это про народные промыслы. Незамысловатые, а иногда, наоборот, очень даже замысловатые вещицы защищали от злых духов наших предков, привлекали счастье и удачу. “Орелтаймс” узнал, какие это ремёсла и что с ними стало сегодня. Градация по местам условная.

1-ое место

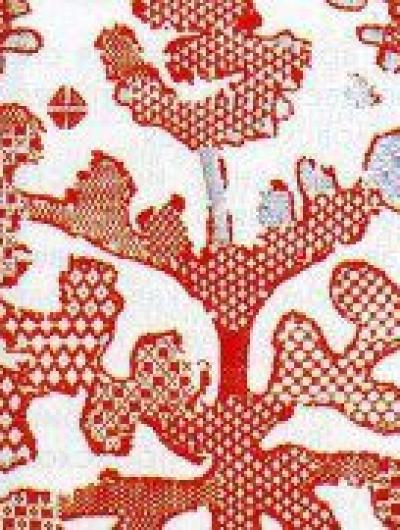

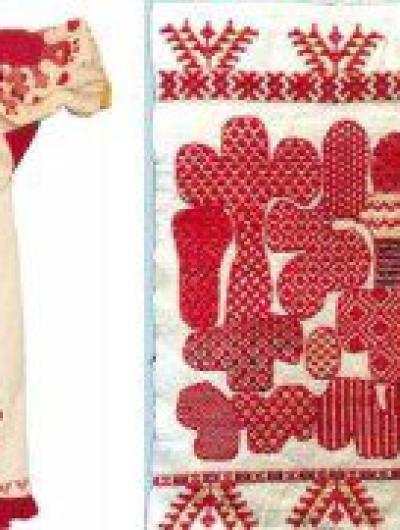

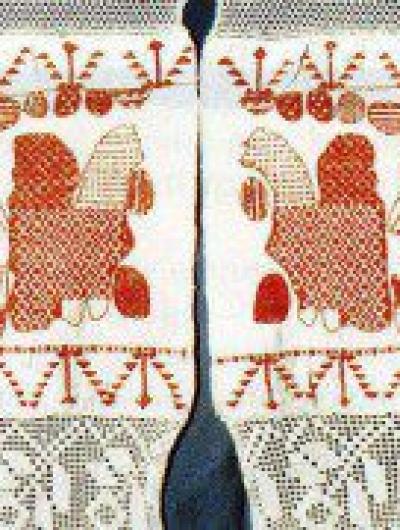

Вышивка «Орловский спис»

Её называют полотняной загадкой. Корни вышивки уходят глубоко в старину, в те времена, когда на территории Орловщины жило племя вятичей. Их узоры имели «охранительный» смысл, считалось, что они защищали от злых духов. В орнамент вшивались практически заклинания, а предметы быта с подобной вышивкой назывались оберегами, поэтому орловский спис по сей день – своего рода бытовая магия, хранитель семейных ценностей.

До нас дошли вышивки XVIII – начала XX века: полотенца, скатерти. Так, в краеведческом музее города Орла хранятся более ста экземпляров вышивки XVIII века.

Преобладающий цвет cписа – различные оттенки красного. Также добавлялся синий, а в XX веке появляются чёрный, жёлтый, зелёный. Характерными особенностями орловского списа являются необычные очертания рисунка и большое разнообразие узорных наполнений (бранок): “стожок”, “вороний глазок”, “волна”, “дробнушки” и др. В списе преобладают традиционные мотивы: “древо жизни”, “птица-пава”, “лягушкарожаница”.

В 1970—1980 годы на орловской фабрике «Восход» попытались воссоздать традицию местной списовой вышивки. Фабричные передники, полотенца, салфетки были весьма популярны, в том числе и за пределами Орла. Сегодня подобного вышивального производства уже нет.

Но традиции орловского списа продолжают развивать мастерицы-вышивальщицы, используя вместе с ними новые образы и мотивы.

2-ое место

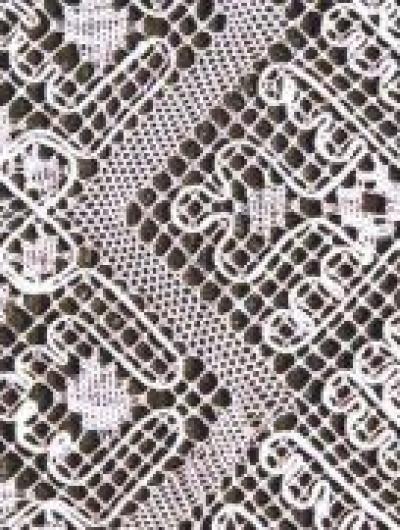

Мценское кружево

Мценское кружево одно из самых старинных на Руси. Ещё в ХVIII веке помещица Протасова открыла под Мценском мануфактуру по производству кружева. Она пригласила из Бельгии двух учительниц, и те обучали местных девушек.

Очень скоро мотивы их плетения стали настолько уникальны, что во всём мире заговорили о русском кружеве. Это было самое крупное кружевное производство в России. Круглый год на коклюшках работали 1200 (!) мастериц. Продукцию поставляли царскому двору, вывозили в Англию и Турцию.

В 1899 году княгиня Анна Дмитриевна Тенишева открыла во Мценске школу кружевниц для девочек 8 – 12 лет. Их учили не только ремеслу, но и грамоте, основам рисунка. Качество мценского кружева росло. На Всемирной выставке в Париже оно было удостоено серебряной медали, а на выставке в Глазго – почётного диплома.

В годы Великой Отечественной войны школа кружевниц прекратила работу. Почти все старинные кружева были уничтожены. Ремесло было забыто на 70 лет.

В 1992 году кружевоплетение стало возрождаться. Вновь была открыта «Школа кружевниц» при Мценской детской художественной школе, которая существует по сей день. Её ученицы занимают призовые места на Всероссийских фестивалях по коклюшечному кружевоплетению. Но все они проходят за пределами Орловщины. Ни в Орле, ни во Мценске подобные мероприятия ни разу не проводились. Обидно.

3-е место

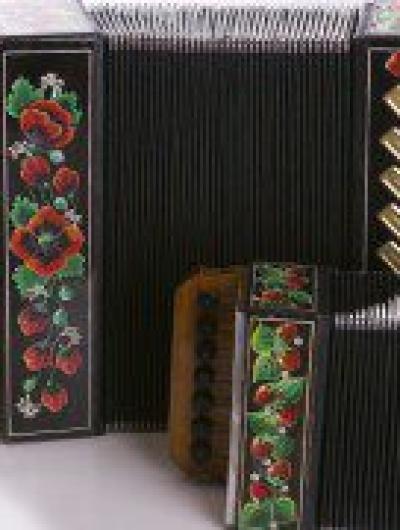

Ливенская гармошка

Ливенская гармошка впервые была изготовлена в Ливнах в первой половине XIX века. В давние времена свадьба ли, вечеринка ли, проводы в армию не обходились без ливенки. Она поднимала настроение, а в горе “плакала”. О ливенке восхищённо писали Афанасий Фет, Николай Лесков, Иван Бунин, Сергей Есенин, Константин Паустовский. Лев Толстой, говорят, специально приезжал в Ливны её послушать.

Известно, что в конце XIX века гармонь изготавливалась лишь кустарным способом. Производство в основном было сосредоточено близ Ливен в деревнях Сосновке и Речице. Из мастеров до нашего времени дошли фамилии Занина, Тюрина, Нечаева.

Кустарная ливенка стоила дорого. Так, в 1914 году её можно было купить за 22 рубля, тогда как корова стоила 24.

Популярность гармони постепенно стала настолько большой, что производство перестало успевать за спросом. Как следствие – высокие цены привели к организации поточного, фабричного изготовления. Себестоимость быстро снизилась, и ливенская гармонь превратилась в чрезвычайно распространённый инструмент. Известна реклама Петроградской фабрики музыкальных инструментов, предлагавшей гармонь-ливенку в 1915 году по ценам от 2 рублей 50 копеек до 12 рублей, в зависимости от сложности и размера. Ливенские кустари в этих условиях конкурировать не могли.

Перед Великой Отечественной войной гармони в Ливнах делали всего два человека: Иван Занин и Петр Груднев.

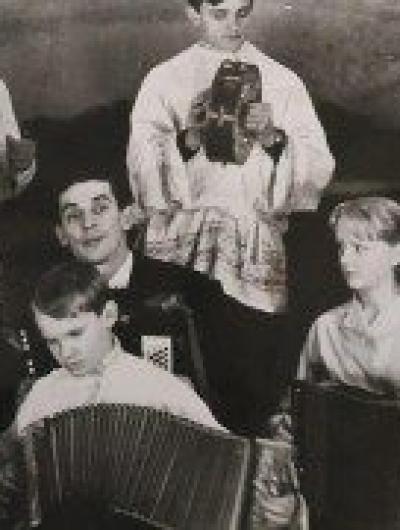

В 1964 году сын Ивана Занина — Валентин решил организовать ансамбль «Ливенские гармошки». Ливенский мастер Н. И. Нестеров со своим учеником возобновили ремонт и настройку ливенок, а позже и изготовление. Эти инструменты стали базой созданного ансамбля.

Популярность ансамбля росла быстро. В 1970 году он впервые получает приглашение в Москву на телефестиваль народного творчества. С 1975 года начались зарубежные гастроли.

Ансамбль по-прежнему существует, а вместе с ним и ливенская гармонь.

4-ое место

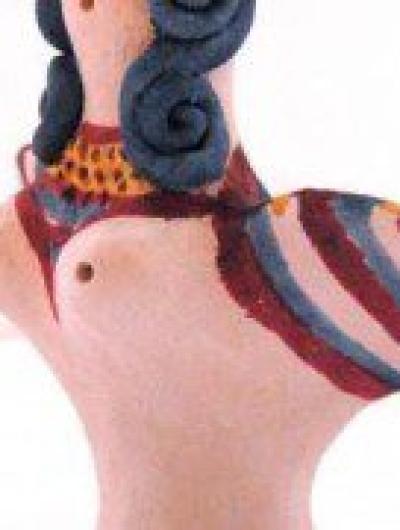

Глиняная чернышинская игрушка

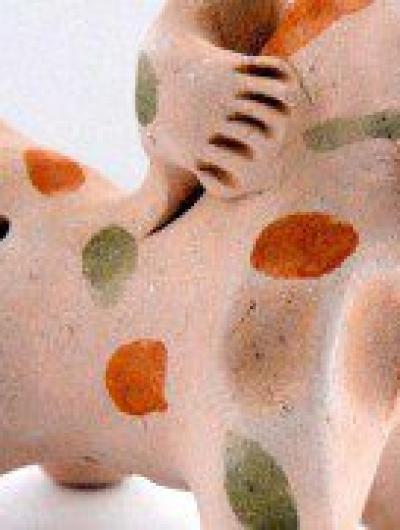

Родина этой игрушки – Новосильский район, село Чернышино. Всё потому, что в окрестностях много было хорошей глины. Промысел тесно связан с верованиями и обрядами новосильских крестьян. Сюжеты игрушки, в основном, традиционны: женщины, птицы, коньки. Особенно хороши чернышинские куклы-барыни, кормилки и девушки с косами. Также популярны кукушки и трёхголовые кони, иногда с седоком.

Игрушки лепились из светлой глины, обжигались и раскрашивались двумя-тремя цветами: фиолетовым, жёлтым, красным, серовато-синим. Роспись наносилась полосками параллельно или в виде ромбов, треугольников, квадратов.

Но с годами промысел затухал. Постепенно забывались обряды, пропадал интерес к магическим и символическим образам. Одежда кукол, головные уборы, роспись приобрели более современный вид.

Однако в наше время мастерицы так или иначе возвращаются к древним языческим образам дев-русалок, берегинь, поляниц и других. Так, известная наша землячка Наталья Фролова бережно хранит традиции чернышинской игрушки, представляя её на всевозможных фольклорных ярмарках, выставках, фестивалях. Также орловчанка лепит и глиняную плешковскую игрушку.

5-ое место

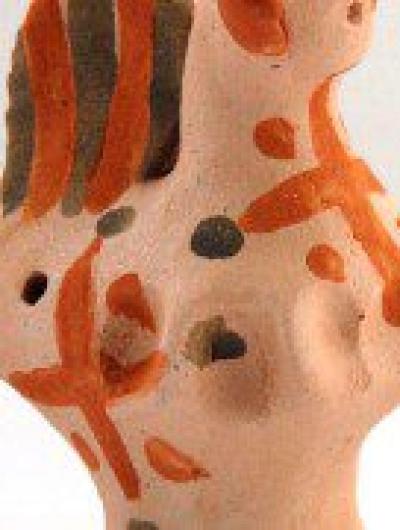

Глиняная плешковская игрушка

Своим названием она обязана деревне Плешково Ливенского района. Здесь было много иной глины – она после обжига становилась розовой, с блестящими вкраплениями слюды.

Игрушка отличались внешней простотой и лаконичностью. Украшали её без изысков — пятнышками, полосочками и вдавливанием по самой глине. В качестве красителей использовали подручные материалы, самые популярные среди которых — сок лопуха и тёртый кирпич. Поэтому основные цвета — оранжево-терракотовый и зелёный.

Сюжеты были традиционны – конь, баба, солдат, уточка, петушок, корова, баран. Часто игрушка была свистулькой. Между прочим, возникли свистульки, согласно преданию, с праздником «Свистунья», который отмечали на Николу Вешнего, 22 мая. Принято было лепить свистульки и «высвистывать» всё тёмное, что накопилось за зиму.

К слову, плешковская и чернышинская игрушки представлены в экспозиции единственного в России музея игрушки в г. Сергиев Посад Московской области.

Вот такие орловские ремесленные обереги живут по сей день. Можно верить или не верить в силу изделий народных орловских промыслов. Но бесспорно то, что они притягивают своей красотой и уникальностью.

Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.